因为本人爱好收藏古代玺印,九十年代中期在一个资料中看到蔡美彪先生解读过的一方辽代“火日金”图形印(本人藏有同类实物印),为此我产生了不同看法。以下为实物印与其相关照片。

辽代“火日金”符合押印

符合押印内外两个印面

左印面图形上方有楷体”火日”,(“火”在上“日”在下),鸡图形中有”金”字。

辽代契丹文字铜符牌

符牌两侧凿刻有契丹文字,其中右行首字即为“火日”一字。

观察箭头指示字“火日”(“火”在上“日”在下)。

《古玺印通论》契丹文官印

印文左上角一字为“火日”,作叠篆体,(“火”在上“日”在下)。

以上以实物图片及资料观察,我认为印文中“火日”(“火”在上“日”在下)两字应该是一个标准的契丹字,在我收藏的契丹文符牌中也有此字(见上图)。另外,这个字也常以”叠篆”出现在契丹文官印中,位置在倒数第二字,因此有人认为这个字对读的是汉字是“之”字。

据本人了解在赤峰巴林左旗博物馆,保存的辽上京出土的契丹文墓志铭中既有“火日”这个字,同时也有“金”字出现,而且“金”字是契丹文中直接借用汉字原字形使用的。

由此,我推断此押印文字应该属于契丹文字印。随后,我大胆地给蔡先生写了一封信,阐明了个人观点,与蔡先生商榷。

1999年春节过后,我收到了蔡先生的回复,蔡先生解释说:“寄来旧釋火日金押印本,火日两字连读,与契丹、女真字均极相似,但不尽同。古人称太阳为火日,又金鸡喻太阳,押作鸡形,内书金字,似难否定旧釋,不知有它证可资参据否?”……

看到回信后,觉得自己对“契丹字”的判断是有充分的依据,当时只是出于字形结构上的吻合,只知其一点,而不知其全面。其后我又查阅到“火日”与“太阳”的相关论证。

而且于此特别指出古代契丹族有崇拜太阳的习俗,自古就传有”太阳契丹”之说。契丹族以“车马为家”,“贵日,每月朔日,东向拜日”。契丹人以东为尊,大会聚、议国事,皆以东向为尊,门屋亦朝东,对太阳十分尊崇,期望王朝蒸蒸日上,如日中天,故此被称之为“太阳契丹”。

此实物印文字、图形与含义印证了史载,证实了契丹人这种信念。这些都说明蔡先生的旧釋是正确的。同时也印证了在辽代,汉文字与契丹字是同期使用。

而使我深受感动的是,他老人家除夕日亲笔写回信,没有摆专家架子,也没有因为一个毛头小子的一知半解而不予理睬……

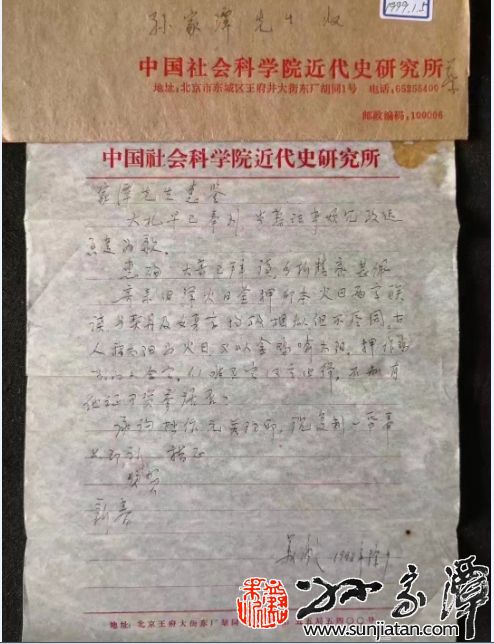

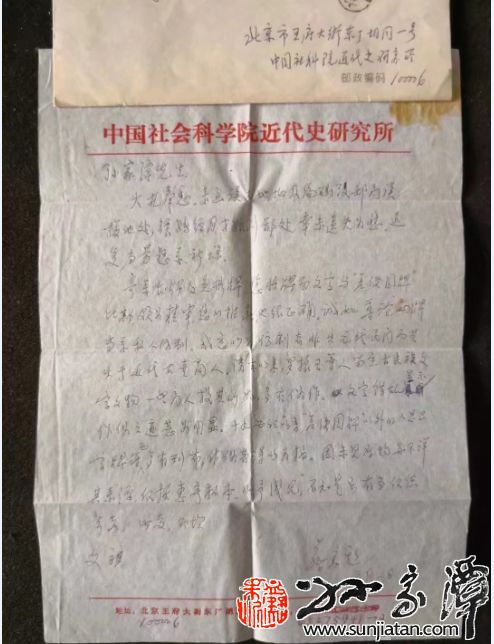

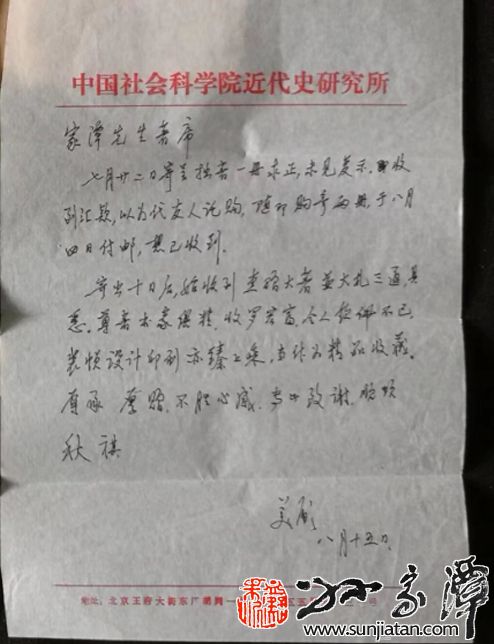

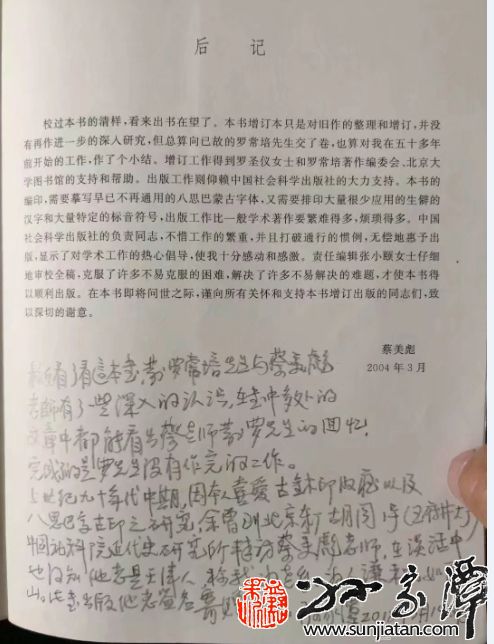

以上是找到当年蔡先生写给我的三封来信(1997~2004年)

此信为“火日金”押印的回复,信中末尾署名:“美彪 1998年除夕”

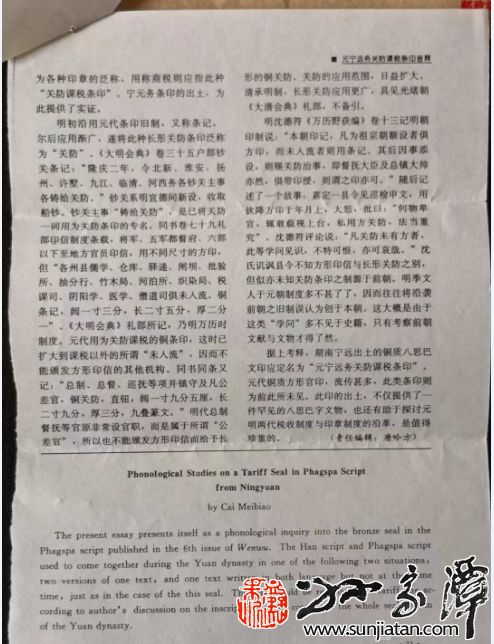

以上是1997年~2004年间找到的蔡先生三封来信,第一封信是关于辽代“火日金”印的回复,第二封信是关于中古时期相关的“符牌”问题,三封信是关于《元宁远务官防课税條印音译》,是蔡先生早年发表的元代汉字、八思巴字條印的考证文章(复印件)。

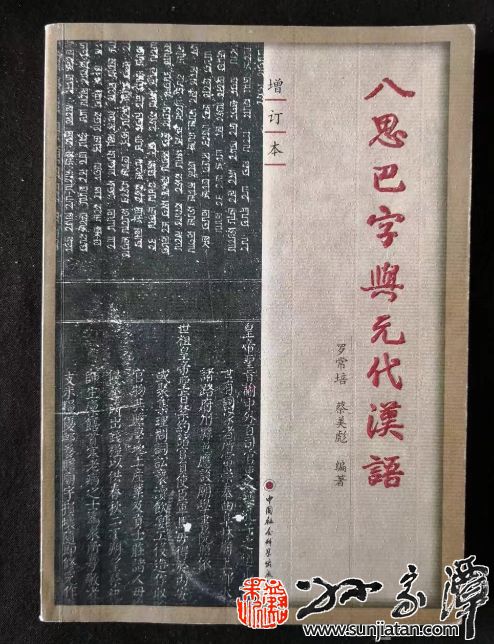

翻开新书看到首页有:“家潭先生指正 美彪呈”字样,蔡先生很客气,我怎么能和他老相提并论呢?蔡先生平易近人,没有因为我的无知而泠寞一个后辈晚学的年轻人。

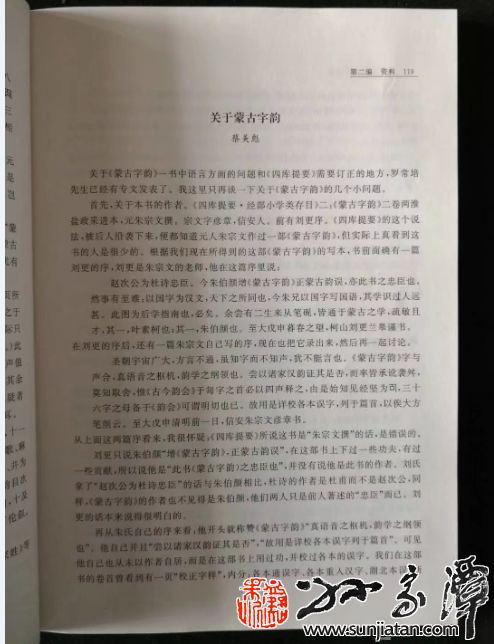

蔡先生早年文稿,《关于蒙古字韵》收录在此书中,末尾有“1951年秋写于北京”,可见解放初期,蔡先生既已研究元代八思巴字,并有专文发表了。

《八思巴字与元代汉语》书中收录了罗常培先辈文章,使我知道了他是国内一位早期研究八思巴字学者,解放初期因心脏病而去世。五十余年后,这本书再版并补充了新资料,蔡先生完成了罗先生生前的一个遗愿。后记中,蔡先生满满的对罗常培先生的敬仰与追忆,很感人。

蔡美彪先生照片

当年因为有了蔡先生的回信地址,那年,我居然冒昧的来北京登门拜访。

王府井大街很熟悉,六十年代末我常乘火车往来于天津到内蒙古之间,在北京中转时经常去王府井,距离北京站也不远。来到王府井大街,在左手边的第一个胡同即是“东厂胡同”,胡同口就看到挂着“中国社会科学院近代史研究所”的牌子,进了院门看见几株高大的梧桐树,左手边是一排旧平房。我与传达室打过招呼后来到他老办公室,一门一窗,进门看到窗前有一张办公桌,侧面及后墙是满满的书架,蔡先生就坐在桌前接待了我。

进门我简单自我介绍,蔡先生身体偏胖,个子高,说话时满脸的笑容。谈话间他老问我你从天津来,他说我也是天津人,早年在天津铃铛镐中学上学,后又在南开大学学习,咱们算老乡,说完哈哈一笑,没有一点架子。因为家父1947年到南开大学物理系任教,有了这层关系,我们之间的谈话显得很自然。

我看到蔡先生的桌上堆放厚厚的书稿,看得出 蔡先生工作忙,又是第一次拜访,少许我便起身告辞了。那次拜访留下了深刻印象。我还带去了收藏的八思巴字押印求教,每方印蔡先生都看的仔细,告诉我八思巴字印的相关解读方法,同时鼓励我要藏研结合,将收藏坚持下去。

这次拜访,没有想到这位学著等身的专家如此谦和,奖掖后学。没想到他老办公室如此捡漏。窗前一张桌子,一把椅子,因为是老房子,进门感觉房间有些潮湿,扑面嗅到都是陈年旧书味,给我感觉真是人书俱老,那年蔡先生已是七十岁的老人了。

蔡美彪先生的二三事:

治史天才

早在1947年,蔡美彪用文言写出第一篇学术论文《辽史王鼎篆正误》,次年寄给当时颇有名望的学术刊物《学原》,主编徐复观当即回信表示准予采用,并足额付给稿费。然而文章未及发表,天津就解放了,上海商务印书馆南迁至香港,发表计划似乎不了了之。蔡美彪再接再厉,大学三、四年级时在《大公报》、《议事报》等报刊上发表文章多篇。几年后,蔡美彪根据《辽史王鼎篆正误》底稿用白话重新修改,于1952年发表在罗常培先生主编的学术刊物《国学季刊》上。

勤奋学习

天才的背后却是过人的勤奋。年轻时,蔡美彪借得图书馆的书来做校对和抄写,每每直至深夜。现在展卷,还能看到当年写下的“夜二时半校毕”等字样。

学术成果

1953年起,蔡先生协助史学大家范文澜编写《中国通史》前四卷。范老逝世后,他担负起这项未竟事业,主持编写了第五至第十卷,后又合作完成第十一、十二卷。洋洋洒洒十二卷,气势恢弘,风骨朗朗,万千雍容。他兀兀穷年,在历史的幽暗深处,寻找着蒙尘的美和故事。

关于八思巴字

蒙元史及其文字研究是蔡美彪的专长。他强调,研究八思巴字,仅凭对现代蒙语的熟悉是远远不够的,还需要关于元代的金石历史知识。即使具备了上述条件,为证得一字,有时也要付出很大心血。

助学金

2015年2月1日,87岁历史学家蔡美彪为母校南开大学捐款100万元,以其妻子名义设立“南开大学胡文彦助学金”,今后该助学金将用于资助南开大学家境贫寒、学习刻苦、成绩优良的女生。

回忆起当年拜访蔡先生时的情景如在眼前,使我学习到很多知识。我曾将出版的作品集、藏品集,还有涂鸦的拙作寄赠给先生……蔡先生长我十九岁,与先生可谓忘年交。今撰此文祝愿他老幸福长寿。

庆堂~2018.3.